День филолога. Майя Марьева: к счастью, есть ещё молодёжь читающая и умеющая хорошо говорить

25 мая в России отмечается День филолога. Это профессиональный праздник тех, кто связан с филологией — выпускников и преподавателей соответствующих факультетов, учителей русского языка и литературы, работников библиотек, переводчиков и просто ценителей родного языка. О русском языке, самых распространенных ошибках и жизни русского языка мы поговорили с кандидатом филологических наук доцентом кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики Мурманского арктического университета Майей Владимировной Марьевой.

Можно ли оценить грамотность жителей Мурманской области?

Я, к сожалению, не располагаю необходимыми данными, чтобы делать какие-то серьёзные и обоснованные выводы. По результатам Тотального диктанта мы не выбиваемся из средних показателей по стране, хотя в этом году по количеству отличников мы немного превысили средний уровень.

Сейчас многое в языке стремится к упрощению. Нужно ли сопротивляться этому?

Стремление к упрощению проявлялось в русском языке всегда. Но упрощения бывают разные. Есть упрощения неизбежные, сопротивляться которым невозможно. Так, например, во все времена сокращалась форма часто используемых слов и выражений. Мы говорим «пожалуйста» и не подозреваем, что «ста» – это сокращённая уважительная форма обращения «старший, старый». А вот упрощения в пунктуации – это явление досадное, сопротивляться которому нужно. Знаки препинания призваны обеспечить прежде всего логическую связность и организацию текста. Текст, в котором неверно расставлены знаки препинания или их нет вообще, говорит о том, что автор этого текста не способен ясно передать смысл.

И вот именно с передачей смысла у нас беда. Для общения с молодёжью иногда требуется переводчик, потому что не сразу можно понять, что человек имеет в виду. Диалог на семинаре может выглядеть так. Студент: «Медадминистрации могут утверждать там всякие регалии, чтобы всё чётко». Я: «То есть вы хотите сказать, что министерство здравоохранения может разработать регламент для этого процесса?» Студент радостно: "Да!"

Информационный поток всех захватил, мы захлёбываемся в нём: содержание текста понимается очень поверхностно, и так же аморфно формулируется собственное сообщение. Умение чётко выражать свою мысль и умение адекватно воспринимать сказанное другими – это две стороны одной медали, взаимосвязанные вещи. Об уровне понимания друг друга в обществе можно судить по такому примеру. В одной из мурманских групп в ВК недавно появился пост о том, что в нашем регионе граница бедности составляет 25 тыс. руб., что почти на 10 тыс. руб. выше среднего по стране. Среди прочих появились комментарии типа «Вас не поймешь: то средние зарплаты в МО высокие, то низкие. Определитесь уже!» Это говорит о том, что уровень понимания друг друга в обществе оставляет желать лучшего. Приведённый пример можно объяснить случайным недопониманием (это с кем угодно может произойти), но достаточно пролистать комментарии в соцсетях, чтобы убедиться в повсеместности этого явления. Почти все споры в интернет-пространстве связаны именно с ним.

Казалось бы, что такого: подумаешь, люди в комментариях пишут чепуху и спорят. Но на самом деле всё не так безобидно. У нас народилось поколение, значительное число представителей которого не в состоянии чётко ни передать, ни воспринять информацию. Наука и управление во многом основаны на процессах коммуникации, они не могут существовать без точности в передаче информации. Не будет порядка и развития без этого, даже технические устройства не заработают, если инструкция к ним будет написана мутно и противоречиво.

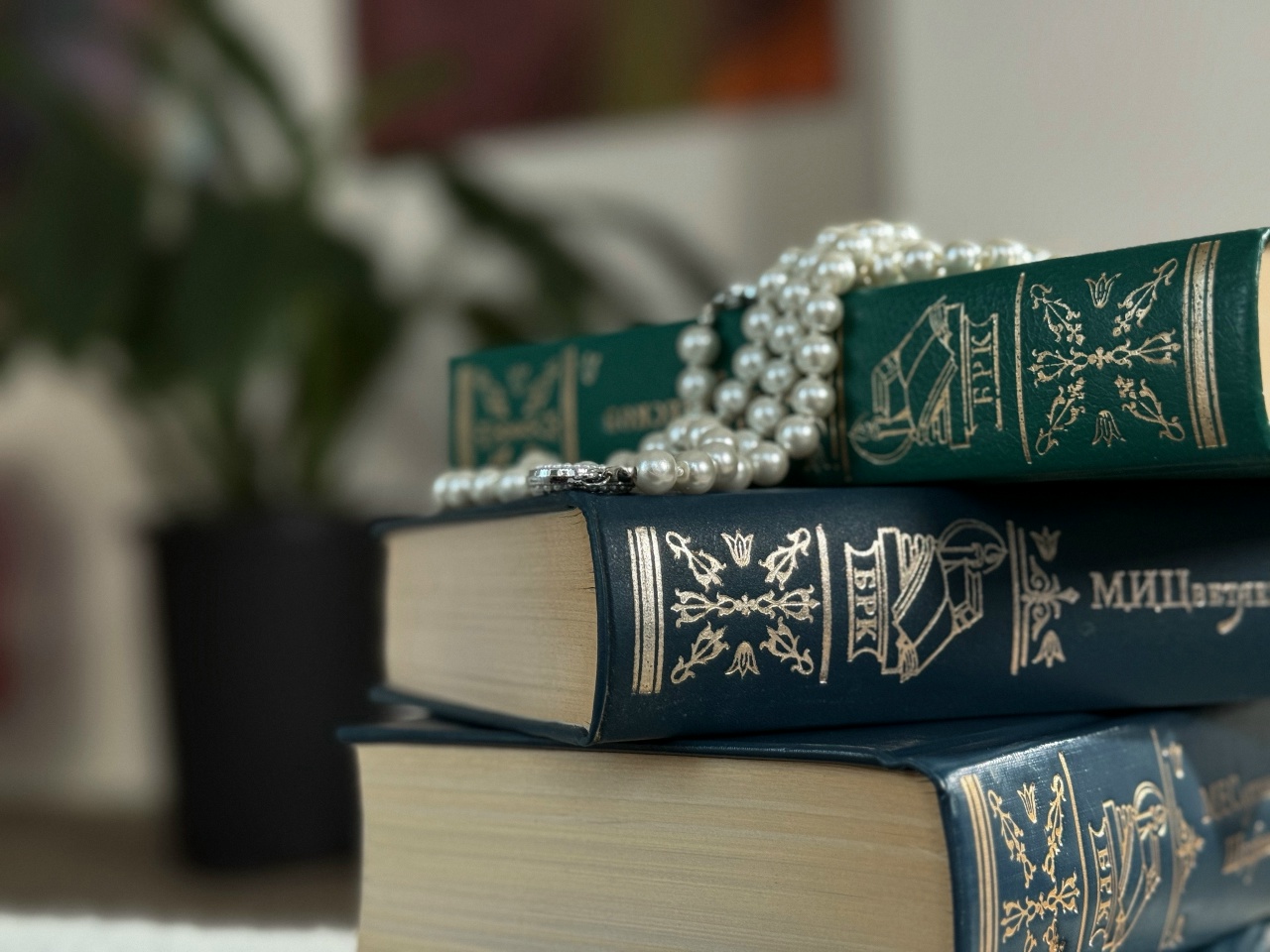

К счастью, есть ещё молодёжь читающая и умеющая хорошо говорить. Чудом сохраняется! Но здесь как в спорте: чтобы были высокие достижения, нужна массовость и хороший средний уровень. А средний уровень владения речью у нас, к сожалению, катастрофически снижается. Сейчас значительное ускорение этому процессу придает ИИ: мало кто из школьников и студентов сегодня пишет сам, тренируется в выражении мыслей. Страшно представить, чем чревато такое упрощение.

Какие самые популярные ошибки, которые Вы замечаете в речи?

Самая распространённая ошибка – это «то, что». Например: «Он хотел сказать то, что…» Я уже почти смирилась, точнее обессилела в борьбе с ней.

Поправлять собеседников – это дурной тон, я так не делаю в жизни. Позволяю себе высказывать замечания только студентам и своим детям, т. к. считаю своей обязанностью работать над грамотностью их речи.

Есть ли у Вас любимое по звучанию слово или выражение?

Из «общечеловеческих» слов трудно выбрать. Но, как для любой мамы, для меня ласкающими слух всегда будут забавные словечки моих детей. Например, старший вместо «милиционер» говорил «мэцецер», а младшие близнецы ругались так: «Ты жада!» – «Нет, я доба!» В семье такие слова стали любимыми, они часто употребляются до сих пор.

Какие ресурсы для самостоятельной проверки грамотности Вы можете посоветовать?

Это, конечно, сайт «Грамота.ру». Из виртуальных словарей можно порекомендовать академический ресурс «Академос» Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

Фото: Любовь Веселова